探究学習

「総合的な学習の時間「未来へのドアプロジェクト」について」

なぜ「総合的な学習の時間(総合学習)」が重視されるのか

現在、高校において明治維新以来といわれる教育改革が大きなうねりとなってきています。それは大学入試改革とも連動して、今までの高校には見られなかった様相として現れています。具体的には従来の「大学入試センター試験」にかわり、2020年度からより思考力や表現力を重視した「大学入学共通テスト」が始まります。さらに、総合学習で探究した成果や学校での活動記録は、AO・推薦入試等に活用されていくことになります。そのような中「探究する総合学習」は実際の社会において活用できる資質・能力を育成する授業として重視され、山形県でも複数の高校に「探究科」「探究コース」が設置されるなど、各校で積極的な取り組みが始まっています。山形中央高校も、2017年度から「未来へのドアプロジェクト」と題し、「探究する総合学習」に取り組んでいます。

1 目標

探究の見方・考え方を働かせ、教科や科目の枠を超えた横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方・生き方や進路と合致した課題を自ら発見し、よりよく解決していくための資質・能力を育成する。

2 身につける力

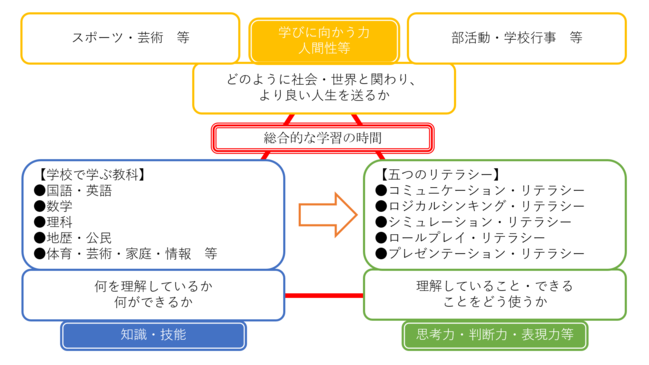

「未来へのドアプロジェクト」では、【図】のように「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」からなる「資質・能力の三つの柱」を育てます。具体的には、教科の枠組みにとらわれない学びを通して課題を自ら発見し、よりよく解決していくための「五つのリテラシー」を身につけていきます。

【図】

※「未来へのドアプロジェクト」で身につけるべき「五つのリテラシー」

●コミュニケーション・リテラシー ← 国語・英語、ブレイン・ストーミング、インタビュー、校外活動等

異なる考えを持つ他者と交流しながら自分を成長させる力

●ロジカルシンキング・リテラシー ← 数学、資料や数値の分析、NIE等

常識や前例を疑いながら柔らかく「複眼的・批判的思考」をする力

●シミュレーション・リテラシー ← 理科、ブレイン・ストーミング、実験等

頭の中でモデルを描き、試行錯誤しながら類推する力

●ロールプレイ・リテラシー ← 地歴・公民、講演会、インタビュー、外部活動、NIE等

他者の立場になり、その考えや思いを想像する力

●プレゼンテーション・リテラシー ← 体育・芸術・家庭・情報、成果発表会等

相手とアイデアを共有するために表現する力

※リテラシー … 与えられた材料から必要な情報を引き出し、活用する能力

3 1、2学年の授業日程

| 1学年 | 2学年 | |

| 1学期 |

●探究総学オリエンテーション |

●ゼミの選択 |

| 2学期 |

●ゼミ別の探究型学習 |

●ゼミ別の探究型学習 |

| 3学期 |

●ゼミ別の探究型学習 |

●ルーブリックによる自己評価(2) |

| 時数 | 年間 27時間程度 | 年間 21時間程度 |

※「ゼミ」とは

・ 探究型学習を進める上で生徒が自身の興味関心に基づき選択した授業の基礎となる集団。数名~50名程度。

・ 国語、数学、社会、理科、英語(国際)、町づくり、医療福祉、教育、体育等からなる。

4 生徒が取り組んでいる課題(例)

| ゼミ | 課題 |

| 国語 | 2045年、人口76万人。山形県の方言と文化は消滅するのか |

| 数学 | 人口減少が進む山形県○○市。○○市の市民が幸福に生活できる最低人口は何万人なのか |

| 社会 | 石山戦争が長期間、熾烈に行われたのは宗教的な理由からだけなのか |

| 理科 | 人類がプラスチックを使うべき3つの理由、使うべきでない3つの理由とは |

| 英語(国際) | 「トビタテ!留学JAPAN」を推進するも海外留学生送出比率0.9%!留学生の少なさは日本人の国民性なのか |

| 町づくり | 廃校ビジネスは成立するか ~未来につなごう~「みんなの廃校」プロジェクト |

| 医療福祉 | 子どもが病気になった!保育施設にお迎えに行くのは父親か、母親か ~山形の子育てを考える~ |

| 教育 | アジア最貧国を教育で豊かにすることはできるのか |

| 体育 | 2020年、東京オリンピックにおいてドーピングによる失格者をゼロにすることはできるのか |

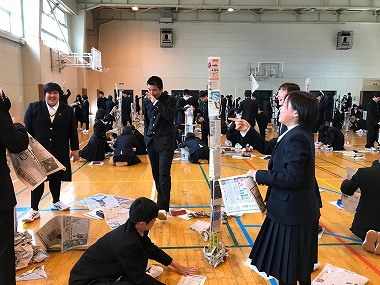

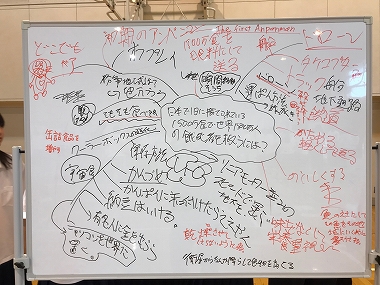

5 授業の様子